“你对平行宇宙有什么感觉?”在我们的晚餐谈话中,这个问题并非不合时宜,但它却问得我完全措手不及。不是没人问过我关于平行宇宙的问题,但是解释一个理论构造,和表达自己对此的感受,这还是挺不一样的。我能搬出所有的标准论证,列出多重理论所能解开的一个个谜团;我能在事实与术语之间穿梭自如,但说到它的意义,我却语塞了。

在物理学中,我们不该谈论自己的感受。这是一门实事求是的、量化的、经验主义的科学。但是,哪怕是最为公正客观的分析,也是在我们决定选择哪条路径之后才开始的。当一片领域诞生之时,往往会有多个观点供我们考虑,每个都有其优势,而我们的直觉往往被其中一个吸引。感情战胜了逻辑,引导我们作出了这个选择。正如斯坦福大学的物理学家莱纳德·索斯金德(Leonard Susskind)所说,你选择哪个方向“不仅仅和科学事实和哲学原则有关,还与所谓的科学品位有关。而且,就像所有关于品位的争论一样,它也涉及人的审美”。

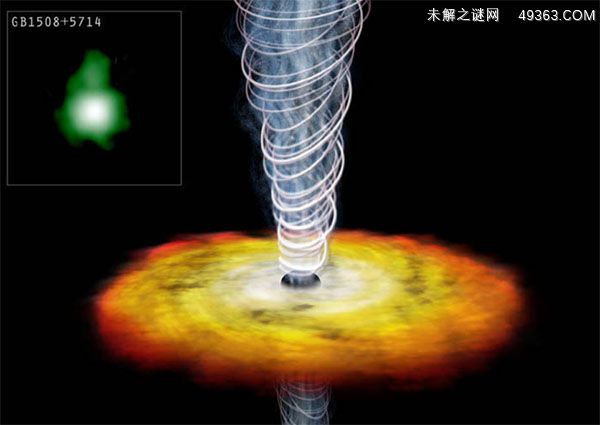

无限的星系:草帽星系这样的星系填满了我们目光所及的空间,并且它们可能还存在于更远的地方。

我自己的研究与弦论有关,而弦论的一个特征观点就是在我们的宇宙之外,还存在许多逻辑上一致的宇宙版本。创造我们的宇宙的过程,也能把其他的可能性化为现实,创造出其他无数个宇宙,在那些宇宙中任何可能发生的事情都会发生。论证的链条从我熟悉的地方开始,随着方程不断展开,奔向这个奇特的结论,我也能跟上那令人眼花缭乱的过程。但是,虽说我能把这个“平行宇宙”当成一种数学上的构造来理解,但是我无法真的相信它会脱离理论的范畴,在物理现实中现身。无数个复制版的我可能在无数个平行世界中游荡,作出一个个与我相同或者不同的决策——我怎么能假装坦然接受这一事实呢?

我不是唯一一个感到举棋不定的人。平行宇宙理论一直备受争议,它仍然是今天的顶尖科学家之间的巨大分歧来源。关于平行宇宙的辩论并非针对理论的具体细节,而是一场关于身份和后果的战争,它涉及一个解释该由什么构成,什么才算得上是证据,我们如何定义科学,以及这一切是否有意义。

“我们在哪里”会影响“我们是谁”

每次我提到平行宇宙,都会不可避免地遇到一些问题,而其中一个我正好知道答案。无论我们是生活在一个宇宙里,还是平行宇宙里,这些分类所涉及的尺度都太大了,甚至超越了想象力。不管结果怎么样,我们的生活都不会以某种方式发生改变。那么,它有什么意义呢?

它的意义在于,“我们在哪里”会影响“我们是谁”。不同的地点会引发不同的反应,产生不同的可能;同一个物体在不同的背景之前看起来可能截然不同。我们被自己所处的环境塑造,环境的影响或许比我们意识到的更大。而宇宙是一个终极背景。宇宙包含了每一个舞台,每一个能让我们感受存在的情境;它囊括了所有的可能,它是我们所能成为的一切之和。

测量只有在有参照物的时候才有意义。数字显然是抽象的,除非它与物理单位相结合。但是,即使是模糊的评价,比如“太远”、“太小”和“太奇怪”,都暗含了一个参照系统。太远表示存在一个起点;太小暗指着一个标尺;太奇怪暗示了一个情境。物理单位总需要被明确说明,但是假象中的参考系极少被具体描述。然而,我们赋予物品、现象、经历等事物的价值,却都被这些看不见的坐标轴所测量。

如果我们发现,我们所知道和所能知道的一切不过是平行宇宙中的一个口袋,我们建立在坐标系中的整个基础都会发生偏移。观察到的现象不会有什么变化,但是它带来的暗示却会有。其他宇宙泡泡的存在可能不会影响我们在此地的测量仪器上的数字,却能对我们诠释测量结果的方式造成极大的影响。

平行宇宙给你的第一个震撼,就是它的无限。它比人类所应对过的任何事物都要庞大,这种夸张从它的名字里就能看出来。如果平行宇宙引发的情绪反应来自于感到渺小,这可以理解。不过,平行宇宙的规模似乎是它最没有争议的一个特征。

行星状星云NGC 5189

欧洲核子研究所的理论组组长吉安·朱迪切(Gian Guidice)说,只需看一眼星空,就能理解我们的位置。他的观点代表了大多数的物理学家的看法:我们已经知道了自己的尺度。他说,如果平行宇宙最终得到证实,那么“我面对宇宙的浩渺,这个问题不会有什么改变”。实际上,很多人在宇宙的视角中找到了抚慰。和宇宙的尺度相比,我们所有的烦恼,日常生活中所有的鸡毛蒜皮,都一下子变得渺小了,用物理学家、作家劳伦斯·克劳斯(Lawrence Krauss)的话说,仿佛“这里发生的一切都无关紧要”。他说:“我在这里找到了巨大的慰藉。”

从哈勃太空望远镜传回的震撼人心的照片,到奥克塔维奥·帕斯描写“广阔的夜”的诗歌,再到蒙提派森的《银河之歌》,其中的浪漫都来自于我们的小人国视角。在人类历史上的某个时间点,我们似乎已经坦然接受了自己的无限渺小。